潮新闻客户端吴重生老牌配资平台论坛

在浦阳江畔一间素雅的书房里,九十岁的何保华先生正俯身案前。阳光透过窗帘,落在他执笔的手上——那是一只布满岁月痕迹却稳如磐石的手,笔锋游走间,宣纸上呈现出苍劲有力的“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”两句唐诗。这是他给我的赠言,也是自己历尽沧桑、愈挫愈勇人生经历的写照。

何保华,又名何人、何毅,自号山民、知不足斋主人。1936年生于河北阜城,幼年南迁杭州,自此与江南结下不解之缘。1956年,他从丽水林业学校毕业,走入浦江青山,从事林业工作二十五载。1981年起连任县人大常委会副主任18年,并肩负起县志编修的重任。此后四十余年,他与文字为伴,与历史对话,成为浦江文化的守望者。

《论语和为贵》(大篆)何保华书

他主持编纂的多部《浦江县志》,不仅屡获奖项,更系统梳理了浦江千年文脉。其中,首部县志(74万字)分获省、全国地方志优秀成果一、二等奖,第二轮《浦江县志(1986~2000)》(168万字)列入“全国第二轮市县志经验交流会”评点获得一致好评,认为“此志有很多亮点,是一步良志佳作、精品之作,具有示范意义”。另外,还编有《明清浦江县志两种》(170万字)、《浦江县地名志》(54万字)及《浦江县志(修订本)》等。从各种志书到风物诗选,从旧志校注到书画人物传记,何保华以皓首穷经的毅力,构筑起一座坚实的地情文献宝库。2012年,浙江省人民政府授予其荣誉证书,表彰他在方志领域的杰出贡献。

一

何保华人生开场是一幕家国苦难的缩影。“母亲惦着裹着的小脚在洪水中抢收庄稼的画面,是我最早的人生记忆。”老人语调平和,却让听者恍若看见1937年华北水灾中的惊心场景。更残酷的是次年日寇的铁蹄踏破县城,五岁的他第一次理解了“逃难”的含义。

1940年的南下逃难堪称生命的启蒙课。八口人辗转火车、轮船、独轮车,徒步穿越层层封锁线,“母亲总是把干粮留给我们,自己饿着肚子”。在江西与父亲团聚后,等待他们的却是传统家庭结构的裂变——父亲已有外室,大伯战死沙场。

“小学老师批改课业时的朱砂圈点,是我最早见识的书法之美。”何保华在丽水林校读书时,非常节约,一学期只花十元钱,这十元钱包括往返车旅费及买书的钱。他养成了节约的习惯。他是由杭州柴垛桥联合中学以杭州第3名的成绩考上丽水林校,毕业后分配到浦江从事林业工作,从此走遍了浦江的山山水水,成为调解山林纠纷的专家。

竹送清溪月松摇古谷风(对联)何保华书

求学之路如同一条流动的河。从江西到湖南,从南京到北平,少年何保华的“课桌”始终不安定。在北平寄居舅爷爷家时,其表叔用廉价的房山石治印,“房山石质地软,适合初学者。”他笑着回忆如何用刻印换取同学们的好感,“方寸之间自有天地”的感悟由此生根。

1949年杭州城隍山麓的四牌楼小学,成为何保华艺术之路的真正起点。礼堂幕布上“学做”两个大字,成为贯穿他一生的信条。初中时期,他幸遇一批学者型教师:校长朱声和教导主任陈性忠都是著名诗人。这段经历印证了教育的真谛——最好的传授不在课本,而在日复一日地言传身教。

1956年从丽水林校毕业分配到浦江工作,看似偏离了艺术轨道,实则开启了生活积淀的黄金期。白天勘察山林,夜晚挑灯夜读,林业工作的严谨与艺术创作的奔放奇妙融合。1957年在《浦江报》发表处女作时,他不会想到文字工作将成为其终身事业。

二

1958年的下放经历被何老称为“生活篆刻”。在潘宅乡朱云农业社,他白天劳动,晚间用毛笔记录见闻。“农民握锄头的手茧,和握笔者的手茧本质相同——都是诚实的见证。”这种将生活体验升华为艺术感悟的能力,使他后来的作品始终葆有土地的厚重感。

最重要的转折发生在1960年代。怀揣对艺术的敬畏,他致信潘天寿先生求教,又经西泠印社引荐拜入篆刻大家韩登安门下。回忆恩师,他取出珍藏的印谱:“韩先生常说‘印如其人’,刀法即心法。”他将林业测绘的精准融入篆刻,形成了严谨而不失灵动的独特风格。

1968年加入中国书协后,他始终坚守“艺者德为先”的原则。1980年代担任金华书协副主席期间,他力主举办“业余青年书法培训班”,坚信“艺术不该困在象牙塔里”。这些理念,正是童年“学做”二字的生动实践。

《十发》为程十发作

世人识得何保华,多因其书画篆刻之才。他早年习书,由颜柳筑基,后得韩登安、方介堪、陆维钊、余任天等名家亲授。其行草融二王风韵,参黄山谷之奇崛、郑板桥之洒脱,笔下时而苍古沉雄,时而清逸豪放,字里行间洋溢浓郁书卷气息。篆刻则从汉印封泥出手,朴茂中见精致,古雅间显性情,曾为周谷城、苏步青、吴茀之、程十发、方增先、吴山明等数十位大家治印,严济慈誉其为“篆刻名家”,苏步青更赞曰“艺术之花烂熳开”。他的作品屡次入选国内外大展,被多家纪念馆收藏,2009年更受邀参加“浙江书法60年名家展”。中国书协原副主席朱关田评价其“风神笔下天然来”,金鉴才教授称其“博学多能”“有清刚之气与君子之风”,盛赞其“多才多艺而富有合作精神,实属鲜见”。

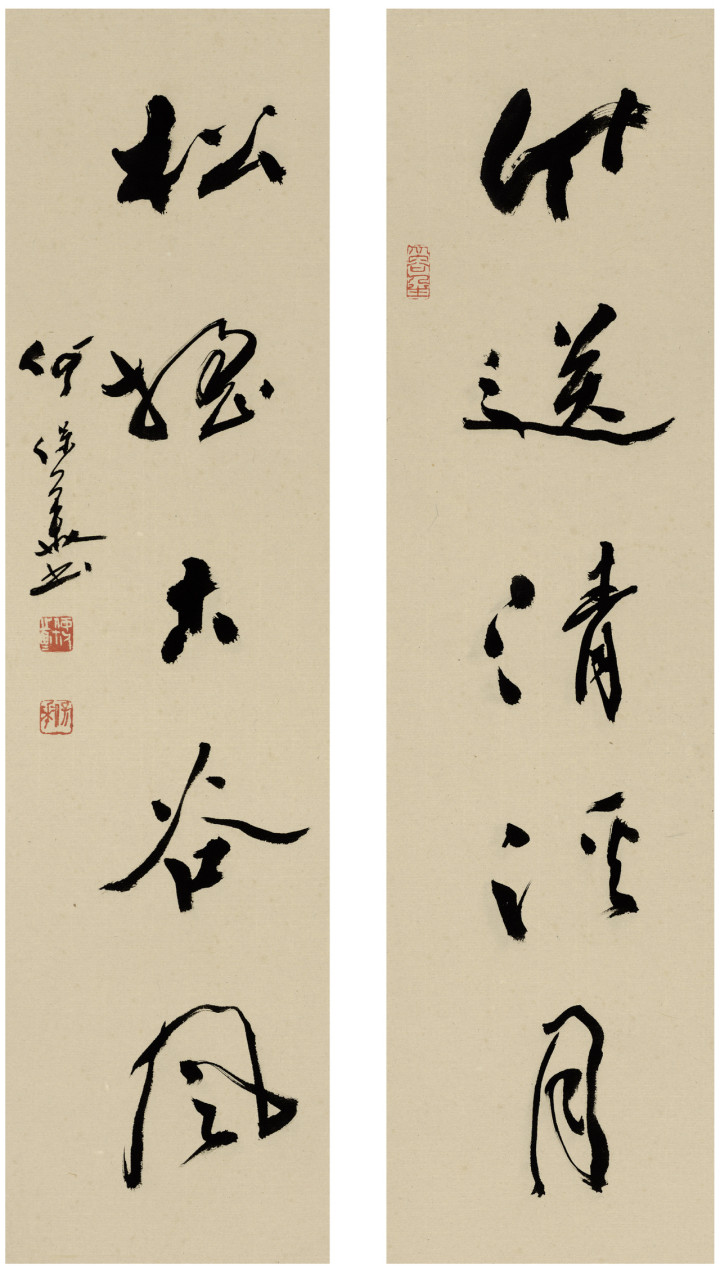

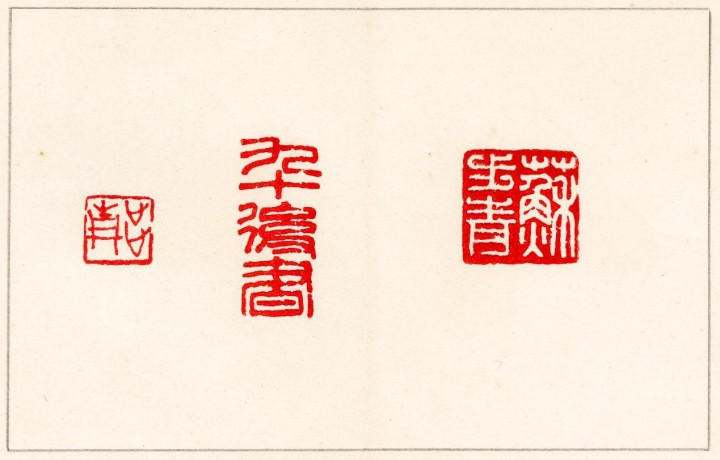

苏步青印章三枚何保华篆刻

何保华与苏步青先生的交往堪称文坛佳话。1990年,何保华主编的《浦江县志》获全国奖项后,冒昧寄赠数位学者求教。“完全没想到苏老会亲笔作对联并回信,更没想到三年间通信达29封之多。”他取出精心保管的信札,泛黄的纸页上数学家工整的楷书令人惊叹。

“苏老每信必用‘道鉴’‘吟丈’等敬语,信封地址必加官衔。”何老说这是老一辈学者的风范,“如今年轻人路上问路,连句‘老人家’都吝啬”。最令他感动的是苏老对出身毫不讳言:“数学家回忆儿时放牛、割草的神情,就像在说最宝贵的财富。”

2003年苏老逝世前写的幽默诗:“又向华东(医院)求救来,朝朝吊药上平台。丹参(中药材,有宁静消痈、调经化瘀作用)如得灵头脑,世上从今无蠢才。”何老吟诵时眼含泪光:“这是智者的豁达,更是学者的赤子之心。”

三

退休之后,何保华依然笔耕不辍,主持旧志整理,指导后辈修志,陆续出版《何保华书法作品选》等著作。他的名字被载入《中国美术年鉴》《中国印学年鉴》等权威辞书,作品入选《当代中国书法艺术大成》等一百二十余部集册——但他始终谦和如初,仍是那个愿与青灯古卷为伴的“知不足斋主人”。

九旬之年的何保华仍保持每日晨课的习惯。书房里挂着他的座右铭,那是周谷城先生赠予他的墨宝:“玩物不丧志,篆刻已成家。”问及长寿秘诀,他笑指着书房门楣上的木匾“知不足斋”说:“知足常乐,知不足亦长乐。”

他担忧的不是传统艺术的消亡,而是文化精神的稀释。“不是每个人都要成为书法家,但每个人都应该通过书写理解汉字的美,体会其中的文化基因。”

作者在何保华先生寓所。何敏/摄

何保华先生虽已鲐背之年,但记忆力好得惊人。他说起我和他第一次见面时的情景:“那年你才二十岁出头,在大溪乡担任团委副书记兼文化员,受乡党委书记朱受明指派,主编油印小报《大溪青年》。你从大溪乡政府出发,徒步到县政府大院,找到县人大常委会的办公楼,想请我为《大溪青年》题词。当时县人大的办公室是土木结构的,楼梯是木制的,涂了红漆,看上去很光亮,一尘不染。你到了楼道口,脱下鞋子,光着脚来敲我的门……”

《书画之乡》何保华篆刻

归途中回想先生的话:“人这一生,就是自己雕琢自己。”从战火中的孩童到文化老人,何保华用九十年的时间践行这个理念。他的价值不仅在于书法、篆刻成就,更在于展现了个体如何在与时代的对话中,既保持文化传承的坚守,又完成个人生命的雕琢。这种雕琢从未停止,就像他笔下的墨迹,在时间的长河里持续晕染、生发、传承。

何保华以其一生诠释了“文化老人”的深厚内涵:半世林业人,一生修志者;刀笔铸风骨,墨香写春秋。他不仅留存了一方水土的记忆,更活成了浦江文化的一部活历史。

作者简介:吴重生老牌配资平台论坛,浙江省文艺发展智库专家、浙江外国语学院文化和旅游学院学术院长。

亿通速配提示:文章来自网络,不代表本站观点。